カスハラ防止条例が10月1日に出されました。現場の先生方もぜひ知っておくといいです。基本的に私たち組合は、モンペ対応・カスハラ対応は管理職がすべきであるとずっと主張しています。それは判例付きレベルのものなので、モンペ対応・カスハラ対応をしない管理職というのはそもそも違法です。

以前書いた記事「保護者が難癖をつけてきたときに謝罪が必要なのかの判例」なんてとても勉強になりますよ。あと「ゲーム理論的観点から保護者対応を考察する」なんて記事も書いてます(この記事は私は好きです)。組合の主義主張はこの頃と全く変わりません。

今回さらに条例としてカスハラ防止条例が施行されました。学校を事業所として捉え、愛知県のカスハラHPを参考にしながら一緒に考えていきましょう。

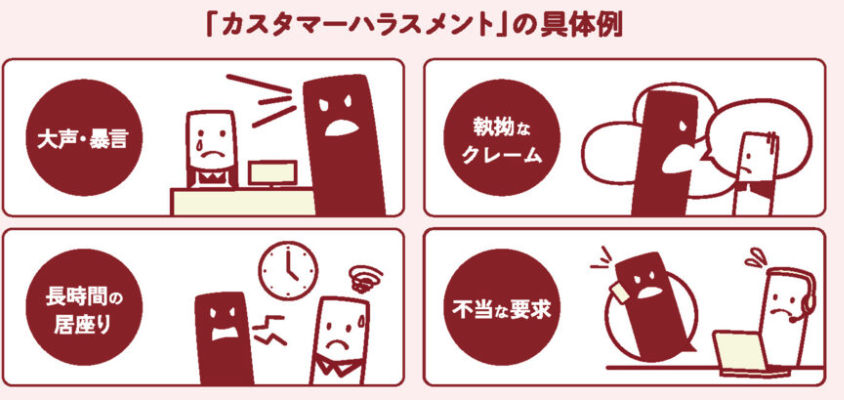

1、カスハラの具体例

(1)大声・暴言

保護者が教師に暴言、失礼なことを言うアレです。根拠のない誹謗中傷を今の保護者は普通にしてきます。今までにそれで泣かされた教師なんて数知れずですよ。あたかも通過儀礼のように思っている校長もいるかもしれませんが、カスハラに対応しないのは条例違反になります。教員が保護者から誹謗中傷を受けているのに、全く対応せずに逃げた校長、、。こういうときに教職員を守らない校長は校長失格です。(校長、やめたらいいのに。)

(2)執拗なクレーム

保護者が何時間も電話してくるあれです。(連絡帳で細かな字でしつこく不満を書き連ねてくるあれです。)そもそも民事間のトラブルなんていうのは、気持ちよくスッキリ解決なんてありえないわけです。揉めた相手が自分の要求通りに謝罪なんてしますか??しないのが普通ですよね。だけど、その腹いせを間をとりもった教師に責任を転嫁し追求してくるわけですよ。①故意・過失 ②予見可能性がなければ、学校の責任なんてありません。管理責任があったとしても、極めて軽微なものであることも覚えておいてください。

(3)長時間の居座り

これもほとんど上と同じです。なかなか電話を切らせてもらえません。堂々巡りの話が20分超えたら、「これから打ち合わせですので失礼します」といって、切りましょう。保護者クレームよりも次の日の授業準備の方が大切です。

(4)不当な要求

来年以降のクラスは〇〇君や〇〇さんと別のクラスにしろっていうあれです。本来、例えばいじめレベルまで行けば別ですが、ちょっとしたトラブルでもそれを求めてきます。そういうものは「通るかわかりませんが、上にはあげときます」と回答しましょう。そもそもクラス分けが、そんな事例ばかりでおかしなことになっています。あとは、担任をかえろだとか、担任が〇〇しろとか、保護者も学校を下にみて舐めてくる人が昔と比べて多くなってきました。

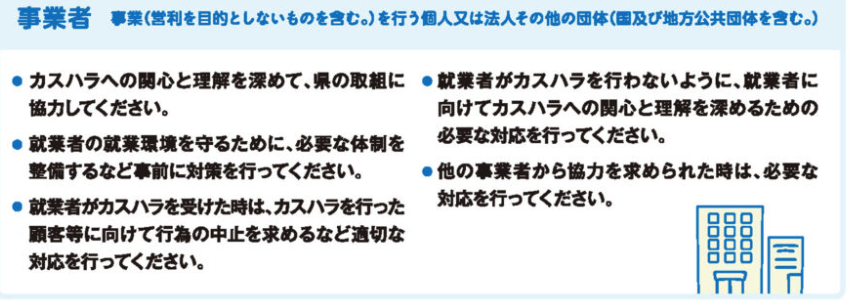

2、校長・市教委の責任

就業者の就業環境を守るために必要な体制を整備するなど、事前に対策を行ってくださいとありますのでしてください。組合としても、管理職・市教委に「どんな事前対策をしているのか教えてください。」と訊きにいきますよ。いつものでっちあげ回答じゃなくて、真剣にカスハラ対策を実施し、回答ください。

管理職は就業者がカスハラを受けた時はカスハラを行った顧客等に向けて、行為の中止を求めるなど適切な対応を行ってくださいと明記されてるので積極的にしてください。ここで、重要な点があります。すなわち問題児=カスハラを行った顧客ではないのか、という点です。例えば、入院中の病院でカスハラをするのは患者ですよね?患者の看護師への問題行動がカスハラになるわけです。それを学校という枠で考えれば、担任の指導を無視し、好き勝手にやる問題児というのは、カスハラをする主体者ではないですか。もちろん刑法上は裁くことはできませんが、単にそれだけであって、カスハラをする主体という立場であることは変わりありません。一義的な責任を負う保護者に電話して、問題児を指導してもらうのが筋です。

教師を挑発する行為や教師に対する暴言は今まで担任が絶えるべきとされていましたが、それらはカスハラに他なりません。管理職が保護者に伝えたり、指導したりすればいいのです。

よって、何度言っても言うことを効かない児童は、カスハラ防止条例に則って、管理職対応してもらいましょう!!今はいない校長ですが、担任がクレームを受け、謝り続ければよいと公言する、クソ野郎のような校長も普通に存在します。こういうのは、間違っています。

3、まとめ

おそらくこのカスハラ防止条例というのを、管理職や市教委は私たち教員が児童に対して、ハラスメントをしないように!という視点で伝えてくると思います。しかし、カスハラ防止条例というのは本質的に私たち教員サイドを守る条例です。すなわち、顧客である児童や保護者からのハラスメントを守ることが主軸であり、そのカスハラに対し、アクションをとるのは管理側である管理職や市教委です。

先月の10月1日にカスハラ防止条例が施行されたのであれば、校長は「私は教員の先生方を守っていきます。保護者や問題児からのハラスメントがあったときには、すぐに伝えてください!!対応します!!」と、皆に伝えなければいけなかったのではないのでしょうか。なぜ、逆に教員の子供への言葉使いに気をつけろ、態度に気をつけろという話になるのか。ここまで話を整理してくると、いかに校長がインチキな理論で自分の責務を誤魔化しているのかがわかります。本来校長の最大の仕事である、「労務管理」を「働き方改革」と言い換え、現場のせいに責任を擦りつける手法と同じです。

もう一度いいます。カスハラ防止条例を「教師→子供」へのハラスメント視点にすりかえるのではなく、「教師←子供・保護者」からのハラスメント視点で教職員を守る職場を管理職はつくっていっていただきたい。市教委も子供・保護者からのカスハラを防止するような制度・システムを構築していただきたい。

カスハラ対策については、組合としても何度も要望していますので、今後どのようにアップデートしていったのか、何度もしつこくきいていこうと思います。ちなみに、カスハラ対応しない管理職は安全配慮義務違反ですので、最後に釘を刺しときます。